La Fontaine de Nîmes : une source karstique

Département

Elévation

Mots clés

Thème

2nde - Enjeux contemporains - Érosion et activité humaine Cycle 4 - La planete Terre, l’environnement et l’action humaine

La source émerge d'une vasque de 20 m de diamètre et profonde de 4 mètres. Elle est située dans les jardins de la Fontaine, au cœur de la ville de Nîmes et au pied de la garrigue nîmoise. Elle draine les plateaux de la garrigue nîmoise dont le vallon de Vaqueyrolles. Le système karstique de la Fontaine de Nîmes est un karst unaire. Il est le siège d’écoulements hiérarchisés vers la source de la fontaine de Nîmes qui en constitue l’exutoire principal.

Ce site est marqué par une occupation humaine depuis l’âge de fer (au VIe siècle avant notre ère), par les gallo-romains (avec notamment le temple de Diane) et a été exploité au Moyen Age jusqu’à nos jours, avec notamment l’aménagement des jardins de la Fontaine au XVIIIe siècle.

Pour comprendre les phénomènes de crues éclair à Nîmes, à la suite d’épisodes météorologiques méditerranéens, la structure et le fonctionnement hydrogéologique du bassin d’alimentation de la fontaine de Nîmes est étudié par le BRGM et fait partie du réseau SNO KARST (réseau d‘observatoires pour l’étude multidisciplinaire des aquifères karstiques).

Itinéraires vers Jardins de la Fontaine à Nimes en empruntant les

transports en commun

Les lignes de transport suivantes ont des itinéraires qui passent près de Jardins de la Fontaine

![]() Bus: 10, 51, 7, 9, T1

Bus: 10, 51, 7, 9, T1

Localisation : Avenue Jean-Jaurès 30000 Nîmes

Il peut faire chaud en été.

Il y a des bassins d'eau et les élèves peuvent avoir tendance à vouloir se rafraîchir.

Pistes pédagogiques envisageables

Au collège :

Cycle 4 : La planète Terre, l’environnement et l’action humaine

=> Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels (ex : inondations) ainsi que ceux liés aux activités humaines, aux mesures de prévention, de protection, d’adaptation.

=> Les activités proposées permettront à l’élève de prendre conscience des enjeux sociétaux et de l’impact des politiques publiques et des comportements individuels.

- Les phénomènes naturels : risques et enjeux pour l’être humain.

-Notions d’aléas, de vulnérabilité et de risque en lien avec les phénomènes naturels ; prévisions.

=> Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être humain, en lien avec quelques grandes questions de société.

- L’exploitation de quelques ressources naturelles par l’être humain (eau) pour ses besoins en nourriture et ses activités quotidiennes. Expliquer les choix en matière de gestion de ressources naturelles à différentes échelles.

Croisements entre enseignements

=>Transition écologique et développement durable, Sciences, technologie et société

En lien avec la physique-chimie, l’histoire et la géographie, les mathématiques, le français, les langues étrangères et régionales.

- Météorologie et climatologie ; protection, prévention, adaptation ; gestion de risques climatiques sur la santé humaine ; débat sur le changement climatique (de la controverse au consensus) ; notion de prévision ; modalités de réalisation des cartes de prévention et des PPRI des collectivités (Plan Particulier aux risques d’inondation).

Au lycée :

En seconde générale et technologique

Géosciences et dynamique des paysages (exemple d’un paysage karstique)

L’érosion, processus et conséquences

L’érosion affecte la totalité des reliefs terrestres. L’eau est le principal facteur de leur altération (modification physique et chimique des roches) et de leur érosion (ablation et transport des produits de l’altération). L’altération des roches dépend de différents facteurs dont la nature des roches (cohérence, composition), le climat et la présence de végétation (ici un relief karstique).

Objectifs : les élèves comprennent qu’un paysage change inéluctablement avec le temps du fait de l’érosion ; ils identifient les agents d’érosion et leur importance.

Érosion et activité humaine

L’être humain utilise de nombreux produits de l’érosion/sédimentation pour ses besoins. Par ailleurs, l’activité humaine peut limiter ou favoriser l’érosion, entraînant des risques importants dans certaines zones du globe. Des mesures d’aménagement spécifiques peuvent limiter les risques encourus par les populations humaines.

Objectifs : les élèves comprennent que l’érosion a des implications dans leur vie de tous les jours, tant du point de vue des matériaux utiles à l’humanité que des risques liés à l’érosion.

En première enseignement scientifique

Projet expérimental et numérique

Le projet s’articule autour de la mesure et des données qu’elle produit, qui sont au cœur des sciences expérimentales. L’objectif est de confronter les élèves à la pratique d’une démarche scientifique expérimentale, de l’utilisation de matériels (capteurs et logiciels) ou de données expérimentales mises à disposition par des scientifiques à l’analyse critique des résultats.

Selon le cas, le projet expérimental et numérique peut revêtir trois dimensions : - utilisation d’un capteur éventuellement mis en œuvre en classe ; - acquisition numérique de données ou utilisation de données expérimentales fournies par des scientifiques ; - traitement mathématique, représentation et interprétation de ces données.

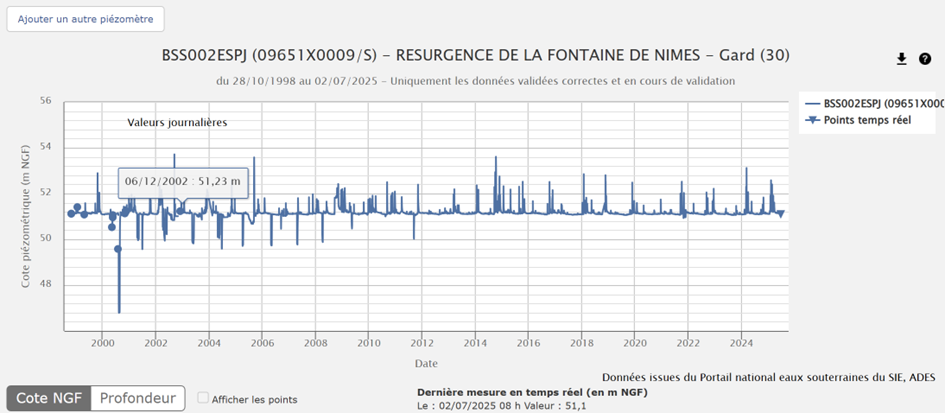

Ici, en collaboration avec le BRGM, on peut accéder aux données de différents paramètres de mesures concernant la fontaine de Nîmes (Débit, fluorescence pour mesurer la matière organique, …). On peut aussi accéder à des données grâce au service ADES Point d'eau 09651X0009/S - Site public - ADES

Nîmes est connu, depuis le Moyen Age, pour subir des crues exceptionnelles. En effet, depuis le XIVe siècle, on recense plus d’une cinquantaine de crues sur ce territoire (étant entendu que s’agissant du Moyen-Age, tous les évènements ne sont sans doute pas identifiés).

Au XIXe siècle par exemple, on compte 5 évènements majeurs avec des hauteurs d’eau remarquables allant jusqu’à 2,38 m.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1988, un phénomène météorologique méditerranéen d’une intensité exceptionnelle se constitue sur la région. Les cellules orageuses vont déverser, pendant 7 à 8 heures, des quantités d’eau phénoménales sur la ville et ses environs (en moyenne 50 mm par heure). Il est tombé le 3 octobre 1988 plus de la moitié des précipitations moyennes annuelles ! Au total, 15 millions de m3 d’eau se sont abattus sur Nîmes en moins de 6 heures.

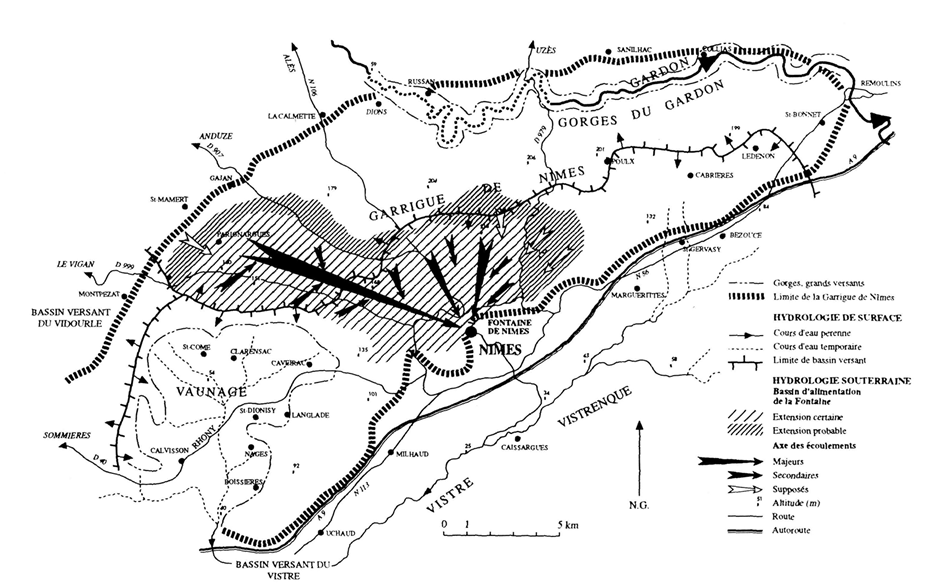

Le bassin d'alimentation, situé au Nord et à l'Ouest de la ville, s'étend sur environ 55 km². Son débit est très variable, entre 30 m3/s en période de crues et 0,01 m3/s en période d'étiage. Le débit moyen est estimé à 550 l/s sur la période 1998-2005.

Ainsi dans le cadre du programme de recherche KARSTEAU (PDR04EAU01) et de la convention n° 2003.07.23 établie avec la ville de Nîmes, le BRGM à pour objectif de caractériser la structure et le fonctionnement de l’hydrosystème karstique nîmois et d’évaluer sa contribution à la genèse et à la propagation des crues éclair, en travaillant à deux échelles spatiales : celle de la totalité du bassin d’alimentation et celle de sites pilotes liés à un ou deux bassins versants ou sous-bassins versants de caderaux, le module 1 du projet a pour objectif la connaissance de la structure et du fonctionnement hydrogéologique du bassin d’alimentation de la fontaine de Nîmes.

Un peu de géologie :

Le système karstique de la Fontaine de Nîmes est un karst gravitaire unaire. Il est le siège d'écoulements hiérarchisés vers la source de la Fontaine de Nîmes qui en constitue l'exutoire principal.

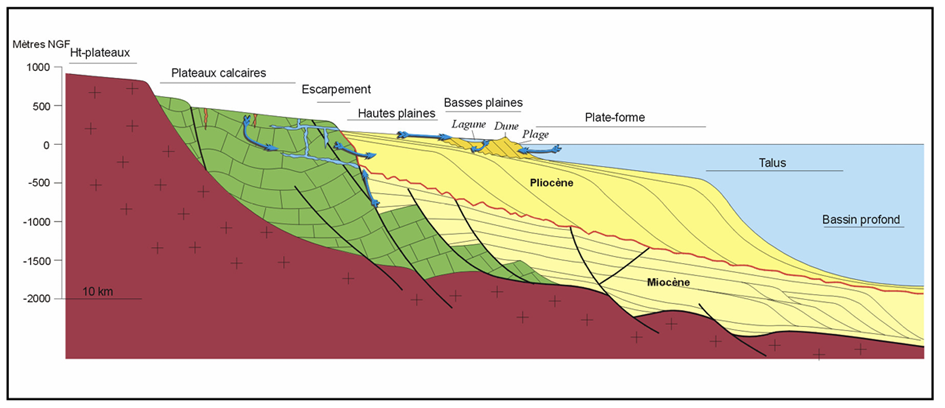

La Fontaine de Nîmes est un exutoire perché se situant au contact entre le massif calcaire crétacé des Garrigues et le remplissage plio-quaternaire non karstifiable, dont les limons de piémont. La karstification s'est principalement développée au sein des calcaires de l'Hauterivien supérieur et à partir du Serravalien, même si la région a été karstifiée dès l'apparition de l'isthme durancien (Aptien). L'histoire géologique du karst de Nîmes ne permet pas d'envisager une extension très profonde de la karstification.

Les conduits karstiques principaux ont été explorés à partir de l'exutoire sur quelques centaines de mètres. Une série d'émergences temporaires est localisée à proximité de la Fontaine, dans le voisinage du réseau karstique. La zone reçoit environ 740 mm de pluie annuelle qui recharge l'aquifère karstique principalement par infiltration diffuse au travers des réseaux de fissures présents au sein des formations carbonatées.

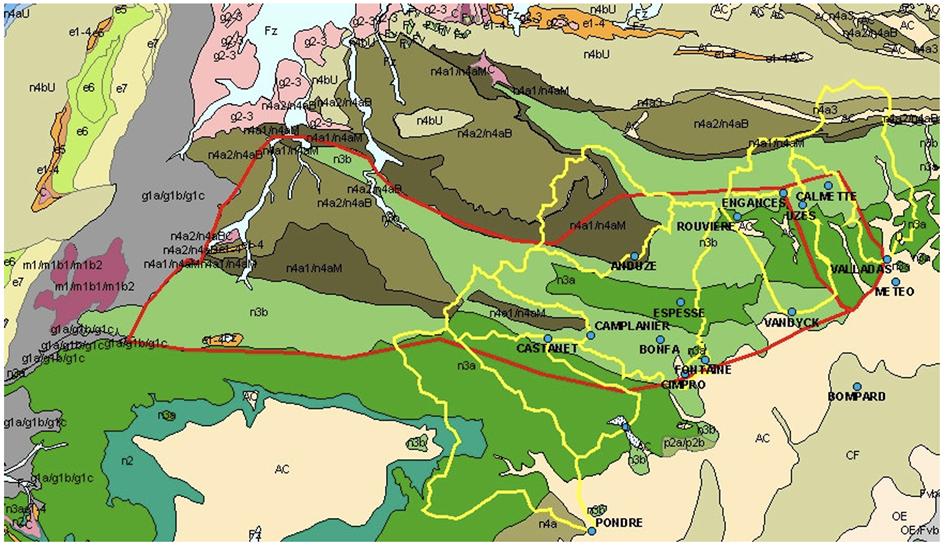

A minima, le bassin d’alimentation de la Fontaine de Nîmes possède une superficie comprise entre 45 et 60 km². Cette superficie s’étendrait de l’Ouest à l’Est de Parignargues (pertes de la source de Parignargues et source de la Font de Saint-Pierre) à l’Est de Nîmes (Courbessac), et du Nord au Sud de la limite méridionale du Camp des Garrigues à la Fontaine de Nîmes. Ce bassin est constitué d’une succession de formations carbonatées plissées (plis orientés Est-Ouest). Les formations aquifères sièges des écoulements souterrains sont essentiellement les formations carbonatées de l’Hauterivien supérieur, de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur.

Carte schématique représentant le bassin d’alimentation proposé pour la Fontaine de Nîmes en rouge et en jaune les limites correspondent aux limites des bassins versants des cadereaux.

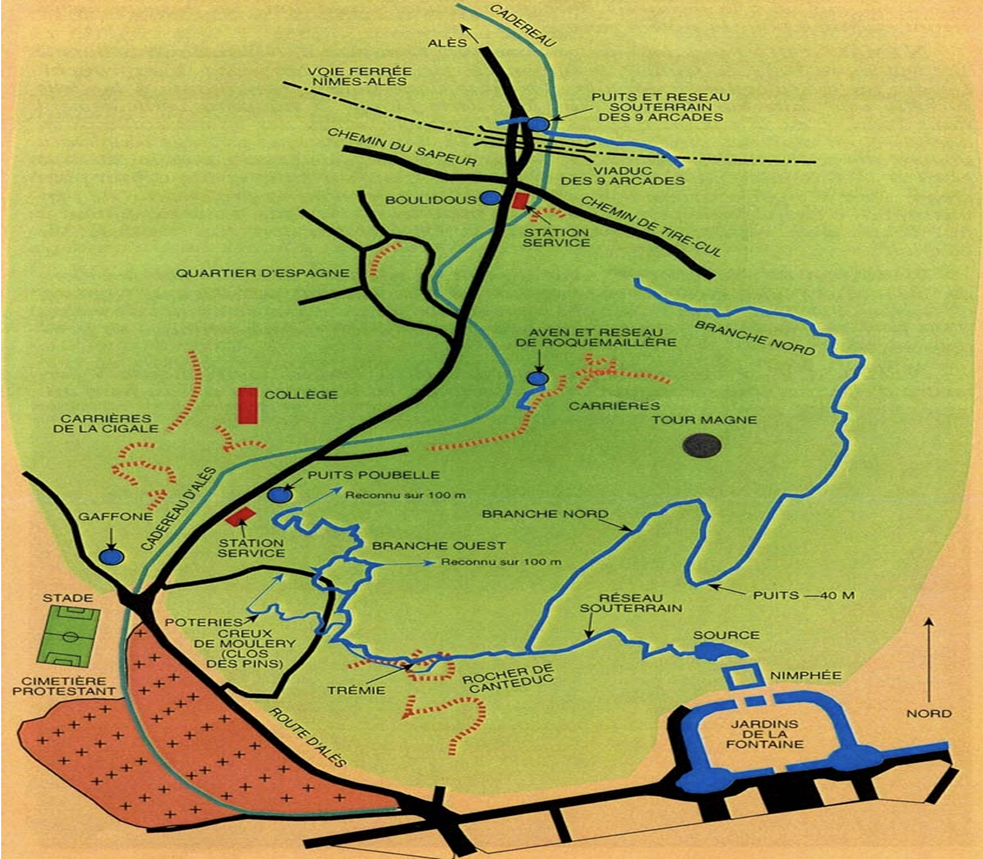

Carte schématique du bassin hydrogéologique de la Fontaine de Nîmes d’après (Fabre, 1987)

Profils de dépôts et karsts méditerranéens (d’après Duvail C, 2003) ; du domaine de socle (Cévennes), aux aquifères karstiques (Garrigues Nîmoises) et aux dépôts Mio-Pliocène et quaternaires (Vistrenque, zones littorales avec étangs et dunes). Les flèches désignent des écoulements d’eau souterraine.

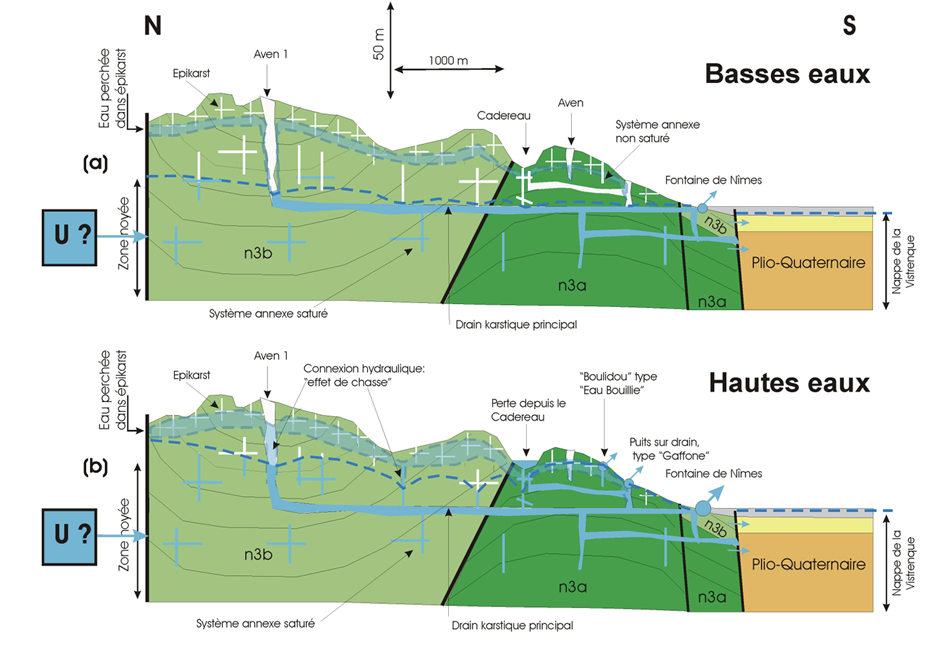

Lors des épisodes pluvieux, certaines parties du karst (zones épikarstiques) se saturent rapidement en quelques heures et provoquent le débordement du karst au droit d’émergences temporaires, appelées « boulidous ». Ces « boulidous » situés sur l’ensemble du bassin versant de la Fontaine ont contribué pour une grande part aux écoulements observés dans les cadereaux d’Alès et Uzès durant les épisodes de crues de novembre 2004 et septembre 2005. Les zones de débordements dans les garrigues sont déconnectées en périodes de hautes eaux du réseau de drains karstiques de la Fontaine. Ce réseau de drains de la Fontaine déborde cependant au cours de certains épisodes lorsque le débit de la Fontaine dépasse 13m3/s par certains des regards sur le réseau (exemple du Puit de la Gaffone), situés au pied des garrigues.

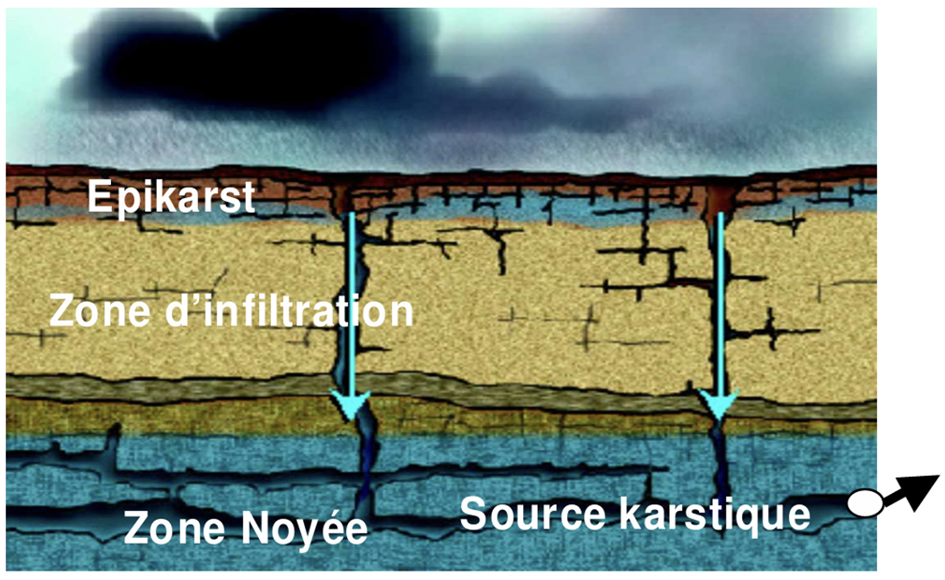

Schéma de la représentation conceptuelle du fonctionnement d’un karst

Texte issu de la fiche LRO3033 - Source karstique de la fontaine de Nîmes - inpn.mnhn.fr

https://inpn.mnhn.fr/site/inpg/LRO3033/tab/descGeologique

Un modèle conceptuel du système karstique concernant le fonctionnement de la fontaine de Nîmes (extrait du BRGM)

Un modèle conceptuel du système karstique de la Fontaine de Nîmes est présenté sous la forme d’une coupe schématique (schéma 1 ci-dessous) illustrant la structure et le fonctionnement hydrodynamique du karst en basses eaux et en péridode de crue. La coupe de l’illustration est orientée nord-sud et passe par la fontaine de Nîmes.

Les phénomènes karstiques se manifestant en surface sont nombreux : avens, grottes et pertes attestent de l’intense karstification du massif calcaire. Les drains du réseau karstique à l’ammont de la source, explorés par les spéléologues, sont de grand diamètre, permettant des écoulements importants. Il se divise en deux branches principales :

Le réseau ouest sur lequel se situe le puits Poubelle dont le grand diamètre suggère d’importantes circulations d’eau ;

Le réseau nord sur lequel se situe le puits des 9 Arcades dans le cadereau d’Alès (quartier « Eau Bouillie »). De dimaètre inférieur, les écoulement semblent moins importants.

Carte représentant le report en surface du réseau souterrain de la fontaine de Nîmes (d’après Coste et Jouanen, 1996)

L’histoire géologique du karst de Nîmes ne permet pas d’envisager une extension très profonde de la karstification, cer ce dernier a été barré pendant une grande partie de son histoire, notamment durant la crise messinienne. Sur le schéma 1 ci-dessous, un développement du système karstique sous le réseau principal est limité à quelques dizaines de mètres. Ce potentiel karstifiable n’excède certainement pas les 100 mètres.

Au niveau de l’exutoire, la Fontaine de Nîmes se situe au niveau du contact géologique entre le massif calcaire des Garrigues et le remplissage plio-quaternaire dont les limons de piedmont. Ce contact coïncide plus ou moins avec la position de la Faille de Nîmes qui par son rejeu en faille normale a provoqué un abaissement du compartiment sur mettant en contact les calcaires avec le remplissage plio-quaternaire.

En dépit du caractère unaire de ce karst, son bassin d’alimentation situé dans la zone des Garrigues est difficilement délimité. L’influence de l’Urgonien au niveau des écoulements souterrains telle que le supposent les résultats de l’hydrochimie apparaît difficile à considérer du point de vue géologique. Celle-ci-reste encore hypothétique (boîte « U ? » sur le schéma 1)

Schéma 1 du modèle conceptuel du fonctionnement du karts de Nîmes.

Le fonctionnement hydrodynamique du système karstique de la Fontaine de Nîmes a été déterminé en période de basses eaux par une étude de tarissement. Elle met en évidence que ce système karstique est sensible aux variations saisonnières de l’alimentation par les pluies efficaces. En hautes eaux la zone noyée du système karstique apparaît bien drainée et bien connectée à l’épikarst qui constitue le siège de l’infiltration des pluies. L’effet de chasse qui en résulte est schématisé notamment sur l’aven 1 du modèle en schéma 1. Le transfert des impulsions lors des périodes de crue s’effectue de manière rapide, le pic de crue se produisant en moyenne 24 heures après un épisode pluvieux. Ce faible décalage indique que les écoulements se produisent dans un système en charge, c’est-à-dire dans des conduits karstiques noyés.

Le texte et les documents sont extrait du rapport final du BRGM/RP-53827-FR d’avril 2005 « Modèle conceptuel de la structure et du fonctionnement du système karstique de la Fontaine de Nîmes » (JC. Maréchal, B. Ladouche, N. Courtois, N. Dörfliger) https://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-53827-FR.pdf

Un peu d’histoire

Le site a été occupé à partir de l'âge du fer, soit au VIe siècle avant notre ère. Ce premier peuplement occupait la pente du mont Cavalier et le voisinage de la source.

Le quartier des Jardins de la Fontaine s'est réellement développé à l'époque gallo-romaine et figure parmi les plus anciens de la ville. Les Jardins de la Fontaine se trouvent à l'emplacement de l’« Augusteum », vaste ensemble cultuel romain dont il ne subsiste plus que le temple de Diane.

Pendant l'été 1719, une très grande sécheresse entraîne le tarissement de tous les puits des particuliers à Nîmes. Les consuls font nettoyer le bassin de la fontaine. Pour trouver une solution au manque d'eau, ils font venir Jean de Clapiès, ingénieur, professeur royal de mathématiques et inspecteur des travaux publics de la province du Languedoc.

Jean de Clapiès arrive à Nîmes en juin 1739. À partir de 1739, les travaux visant à réguler le débit de la source mettent au jour de nombreux vestiges de l'époque romaine et redécouvre : un sanctuaire dédié à Auguste, un portique entourant un bassin, un théâtre antique (enfoui et non compris dans le projet d'aménagement général).

Les Jardins de la Fontaine sont réalisés entre 1745 et 1755 sur la base de ces vestiges. Ils permettent de mettre en valeur deux autres monuments romains ayant particulièrement bien résisté à l'épreuve du temps, le temple de Diane et la tour Magne. Le projet est mené par Jacques Philippe Mareschal.

Aujourd’hui, les Jardins de la Fontaine, classés en Site Patrimonial Remarquable, abritent des vestiges antiques et des monuments emblématiques de Nîmes, témoins de son riche passé romain. En parcourant les allées du jardin, vous découvrirez :

La Source de la Fontaine : centre névralgique des jardins, où jaillit l'eau autour de laquelle s'est développée la ville.

Le Temple de Diane : mystérieux édifice romain datant du Ier siècle, dont les ruines invitent à l’exploration et la contemplation.

La Tour Magne : située en hauteur, offrant une vue imprenable sur la ville et les alentours. Cette tour, construite au Ier siècle avant J.-C., est un des symboles de Nîmes et constitue un point d’observation idéal.

Ces monuments, bassins, statues, fontaines et aménagements paysagers soignés, font des Jardins de la Fontaine un lieu de promenade unique, à la croisée de la nature et de l'histoire.

Les outils de prévention des inondations de la Ville de Nîmes

Les cadereaux

Six petits ruisseaux, généralement à sec, appelés “cadereaux”, drainent les eaux depuis les collines jusqu’au fleuve côtier, le Vistre.

Deux de ces cadereaux convergent directement vers le centre-ville, il s’agit des cadereaux d’Uzès et d’Alès/Camplanier. Lors d’événements pluvieux, les lits des cadereaux se remplissent et peuvent devenir de véritables torrents.

Par suite de la catastrophe du 03 octobre 1988, la Ville de Nîmes s'est lancée dans un programme ambitieux d'actions appelé Plan de Protection Contre les Inondations (PPCI) incluant la réalisation de nombreux aménagements hydrauliques significatifs (création de bassins et requalification de tronçons de cadereaux).

A la suite de nouvelles inondations survenues les 06 et 08 septembre 2005, la Ville de Nîmes a engagé un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), dit Programme CADEREAU, qui vise une approche globale afin de se prémunir du risque inondation. Un premier programme a ainsi été mené sur la période 2007/2014 suivi d'un PAPI II sur la période 2015/2021 Ces programmes, lourds et couteux, intégrent une participation importante de partenaires financiers, en particulier de l'Etat.

Si, dans le cadre du PPCI, la Ville de Nîmes avait focalisé l'essentiel de ses moyens sur des actions structurelles (travaux lourds), la démarche PAPI invite quant à elle à une approche beaucoup plus systémique dont l'information préventive à la population, l'alerte, la prévision ou encore l'intégration du risque inondation dans l'urbanisme et la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens.

Cette démarche globale a notamment permis de sensibiliser, avec du matériel pédagogique dédié, plus de 300 classes (CE1/CM1/CM2) sur la thématique.

Depuis la prise de compétence Gestion de l'eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole en date du 1er janvier 2018, le PAPI 3, porté à l'échelle du Vistre sur la période 2022-2028, est piloté conjointement par l'Etablissement Public Territorial de Bassin du Vistre et la communauté d'agglomération Nîmes Métropole.

Dans ce dispositif, le territoire Nîmois continue a bénéficier d'une stratégie complète de prévention des inondations, et la Ville de Nîmes poursuit son investissement majeur dans cette thématique avec l'ensemble des partenaires du programme.

“ESPADA”

Un système d'alerte et d'aide à la gestion de crise permettant de prévoir le risque inondation torrentiel lié aux cadereaux à l'échelle du territoire : ESPADA (Evaluation et Suivi des Précipitations en Agglomération pour Devancer l'Alerte). Dans un objectif de performance, celui-ci est régulièrement modernisé depuis, en fonction des évolutions technologiques et retours d'expérience. Une astreinte communale associée à cet outil est chargée en permanence de la surveillance de la situation hydrométéorologique sur le territoire.

Ce dispositif consiste en :

L'observation et la prévision de la situation hydrométéorologique :

Réseau d'une cinquantaine de capteurs de mesures de pluie et de hauteur d'eau collectés toutes les 5 minutes par un réseau radio dédié

Production de cartes de pluie observées et prévues via un outil radar innovant à haute résolution spatiale (pixel élémentaire de 0.25 km² contre 1km² pour les outils classiques)

Projets innovants d'hydrométrie par vidéo : estimation de la hauteur et du débit de l'écoulement par exploitation des images de vidéoprotection

La prévision hydrologique en différents points caractéristiques du territoire :

Exploitation d'un modèle de prévision s'appuyant sur les pluies pour estimer les débits des cadereaux, prenant en compte une modélisation complexe du niveau de saturation des sols et notamment de la spécificité karstique en temps réel. Prévision des débits actualisée toutes les 5 min, à échéance 1h30

Un accompagnement à la gestion de crise :

Identification des débordements de cadereaux

Définition des zones impactées (ruissellement et inondation par débordement de cadereau)

Interfaçage avec le PCS, avec l'objectif de lancer les actions de sauvegarde en anticipé sur l'événement inondation

Le niveau de risque va être évalué sur une échelle de 1 à 4 :

Niveau 1, État de veille : Pluies ou orages prévus, justifiant une surveillance attentive de la situation

Niveau 2, Inondation localisée : Pluies orageuses provoquent un fort ruissellement, inondation de points bas

Niveau 3, Crise inondation : Pluies intenses et durables provoquent un ruissellement très abondant. Les cadereaux sont en crue et des débordements sont observés ou envisagés dans de nombreux secteurs.

Niveau 4, Grave crise inondation : Un débordement très important des cadereaux est en cours ou imminent. L'eau peut se propager à l'ensemble des quartiers inondables.

Pour mieux comprendre : Aléa + enjeu = risque majeur

Un aléa est la manifestation d’un phénomène naturel ou causé par l’homme de fréquence ou d’intensité donnée.

Un enjeu est un ensemble de biens ou de personnes susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel ou causé par l’homme.

Le risque majeur est le résultat de la superposition de l’aléa et des enjeux sur un même lieu.

Texte extrait des archives du conseil départemental du Gard et du site officiel de la ville de Nîmes

archives.gard.fr/transmettre/pour-memoire/chroniques-passees/les-jardins-de-la-fontaine-a-nimes.html

Ville de Nîmes: Jardins de la Fontaine